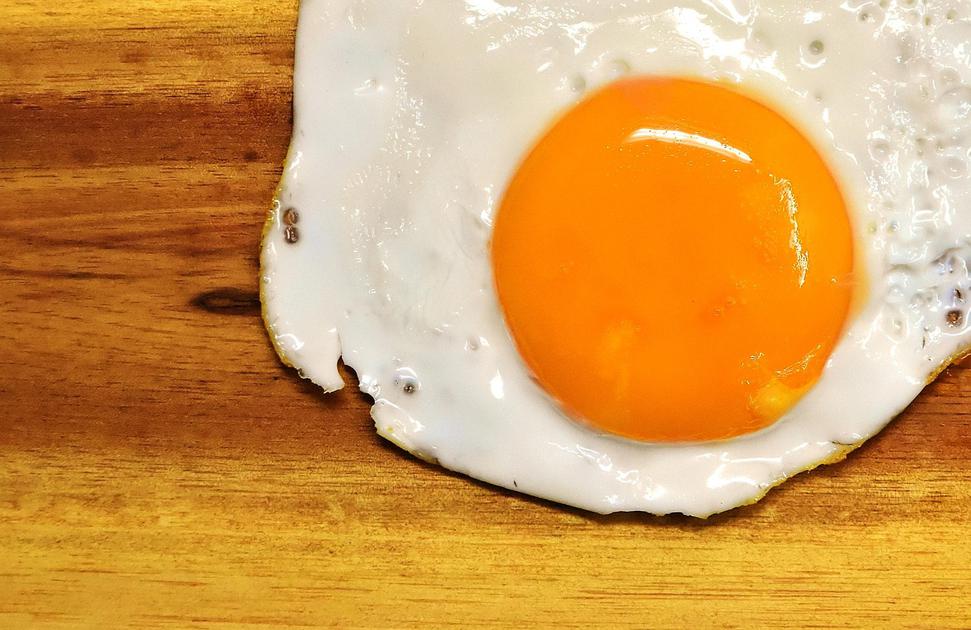

「冷めた目玉焼き、どうしてる?」

朝ごはんの残りや、お弁当用に作っておいた目玉焼き。

いざ食べようと思ったとき、「温め直したら固くなった…」「黄身が爆発してレンジの中が大変なことに!」なんて経験、ありませんか?

実は目玉焼きって、温め直し方ひとつで味も食感もガラリと変わる、ちょっとデリケートな料理なんです。

電子レンジ・フライパン・トースター、それぞれの加熱方法のメリットと注意点を押さえれば、冷めた目玉焼きでも“できたて気分”が楽しめます。

この記事では、目的に合わせた再加熱のベストな方法から、お弁当に入れる際のコツ、冷凍保存の落とし穴まで、「目玉焼きをもっと美味しく食べるための再加熱術」をとことん解説!

「ただ温める」ではもったいない。

手軽だけど奥が深い、目玉焼き再加熱の世界を、ぜひのぞいてみてください。

電子レンジでの温め直し【手軽だけど要注意】

手軽に温められる電子レンジの魅力

電子レンジを使った目玉焼きの温め直しは、手軽さとスピードを重視したい人にとって非常に便利な方法です。

朝の忙しい時間や、洗い物を増やしたくないときにさっと使えるのが大きなメリットです。耐熱皿にのせてラップをかけ、短時間チンするだけで、見た目にもそれなりにきれいに仕上がります。

注意したい加熱ムラと黄身の破裂

しかし、注意点もいくつかあります。特に黄身が半熟の場合、加熱中に破裂してしまうことがあり、電子レンジの中が大惨事になることも。

また、電子レンジは内部の熱の通り方にムラが出やすく、白身だけが熱くなって黄身が冷たいままだったり、その逆になったりと、仕上がりに偏りが出ることも少なくありません。

安全に温め直すための基本手順

安全かつ美味しく温め直すためには、いくつかのコツがあります。まず、目玉焼きを耐熱皿に移したら、黄身の表面に楊枝や竹串で1〜2か所ほど穴をあけてください。これは加熱時の内部膨張による破裂を防ぐための大切なポイントです。

次に、目玉焼きの上にふんわりとラップをかけます。密閉しすぎず、空気が逃げる余裕を持たせるのがコツです。

加熱時間は短め、こまめに様子を見る

加熱の際は、500W程度の低めの出力で、まず10〜20秒を目安に温めて様子を見ましょう。加熱しすぎると黄身が一気に固まり、食感が悪くなってしまいます。

黄身の表面がほんのり柔らかく、プルっと動く程度になったところでストップするのが理想的です。

半熟黄身は特に慎重に温める

特に半熟の目玉焼きを再加熱する場合は、より慎重さが求められます。加熱のしすぎによって、トロッとした黄身が固くなったり、白身がゴムのようになったりすることがあるため、短時間で様子を見ながら温めるのが鉄則です。

レンジの機種によっても出力や加熱のムラが違うため、慣れるまでは少しずつ温めて調整するのがおすすめです。

まとめ:手軽さと注意を両立して

手軽さを活かしつつ、丁寧な手順を守ることで、電子レンジでも美味しい目玉焼きの温め直しが可能になります。

フライパンでの温め直し【風味重視派におすすめ】

作りたてに近い味と香りがよみがえる

目玉焼きを再加熱する際、もっとも自然な仕上がりを求めるなら、フライパンでの温め直しが最もおすすめです。

フライパンを使えば、火の入り方が柔らかく、全体をムラなく温めることができます。その結果、作りたてに近い見た目と味が再現でき、黄身のとろみや白身のやわらかさも残しやすくなります。

さらに、フライパンで軽く焼き直すことで、白身の表面に香ばしさが生まれ、レンジでは得られない「焼きの風味」も楽しめます。

特に、卵そのものの風味を大切にしたい人や、半熟黄身を壊したくない人には最適な方法といえるでしょう。

フライパンでの正しい温め方の手順

まず、フライパンは弱火でゆっくりと加熱を始めましょう。急激な高温は焦げの原因になるため、火加減は終始「弱火〜中弱火」にとどめるのがポイントです。

次に、焦げつきを防ぐために、少量の油をひきます。サラダ油でもよいですが、香りを楽しみたい場合はオリーブオイルやバターなどを使っても風味が引き立ちます。

油が温まったら、冷めた目玉焼きをそっとフライパンに入れます。黄身が割れやすいため、トングなどは使わず、ヘラや手で静かに扱うのがベストです。

その後、フライパンにフタをして1〜2分程度、蒸し焼きにすることで、蒸気の熱が卵全体にゆっくりと伝わり、ふっくらした状態で温まります。

白身が再びぷるっとした質感を取り戻し、黄身がほんのり温かくなったら出来上がりです。

蒸気でじんわり温めるのがコツ

フライパンで温め直す際の最大のポイントは、蒸気を利用してじんわりと温めることです。直接火に当てるだけだと表面だけが焦げてしまい、中まで熱が通らないことがあります。

フタを使って蒸し焼きにすることで、卵の内側から均一に温まり、黄身が固まりすぎるのを防げます。

また、油にこだわることで仕上がりに大きな違いが出ます。香りの良いオリーブオイルやごま油、あるいはバターなどを使えば、再加熱でありながら一段階風味がアップしたような印象になります。

お弁当用や朝食プレートなど、見た目と香りも楽しみたい場面では特におすすめです。

まとめ:風味と食感を大切にしたいならフライパンが最適

目玉焼きの再加熱において、食感と風味のバランスを重視するなら、フライパンでの温め直しは最も理にかなった方法です。

少しの手間で仕上がりが大きく変わるため、時間に余裕があるときにはぜひ試してみてください。

トースターでの温め直し【カリッと派におすすめ】

表面の香ばしさと食感が楽しめる再加熱法

トースターを使った目玉焼きの温め直しは、カリッとした食感や香ばしさを重視したい方におすすめの方法です。

特に、白身の表面に軽く焼き目をつけることで、食感にアクセントが生まれ、単調になりがちな目玉焼きが一気に食欲をそそるおかずに変わります。

電子レンジやフライパンでは得られない「オーブン焼き」ならではのパリッとした仕上がりは、トーストやホットサンドとの相性も抜群です。少しの工夫で朝食がワンランクアップするでしょう。

トースターでの温め直しの手順

まず、トースターでの加熱にはアルミホイルを使用します。天板にアルミホイルを敷き、その上に冷めた目玉焼きをそっと置きましょう。黄身が崩れやすいため、丁寧に扱うことが大切です。

出力が1000Wの場合、加熱時間はおおよそ3~5分程度が目安です。この時間内で、目玉焼きの表面に軽い焼き色がつき、白身が乾いてくると、カリッとした香ばしさが出てきます。

トースターは火力が強いため、放置しすぎると焦げてしまうことがあります。焼き色を確認しながら、途中で加熱を止める判断が必要です。

もし途中で表面が焦げそうになった場合は、上からアルミホイルを軽くかぶせて遮熱すると、焦げすぎを防げます。アルミホイルは完全に密閉せず、ふんわりとかけるのがコツです。

加熱時間と工夫で仕上がりが変わる

トースターでの温めは火力が高いため、黄身を柔らかく保ちたい場合は、加熱時間を短めに調整することが大切です。

とくに半熟の黄身が好みの場合、焼きすぎて黄身まで固くなってしまうのを防ぐために、2〜3分で様子を見るのがよいでしょう。

さらにアレンジとして、目玉焼きの上にチーズをのせて焼くのもおすすめです。チーズのとろける風味が加わることで、まるでグラタンのようなコクが生まれます。

トーストにのせてそのまま朝食にすれば、カフェのモーニングのような満足感も得られます。

香ばしさ重視ならぜひ試したい方法

トースターでの温め直しは、目玉焼きの「パリッと感」や「香ばしさ」にこだわりたい人にぴったりの方法です。

短時間で調理できるだけでなく、簡単なアレンジも可能なので、いつもの目玉焼きをちょっと特別な一品にしたいときにぜひ活用してみてください。

目玉焼きの正しい保存方法【温め直し前にチェック】

再加熱の前に、保存状態を確認することが大切

目玉焼きを美味しく温め直すためには、加熱の方法だけでなく、保存の仕方も非常に重要です。

適切に保存されていない目玉焼きは、再加熱しても風味が落ちたり、最悪の場合は食中毒のリスクにつながることもあります。特に半熟の目玉焼きは傷みやすく、保存には細心の注意が必要です。

正しい保存のコツ

目玉焼きを保存する際は、まず清潔な保存容器に入れましょう。保存容器はしっかり洗浄されており、フタが閉まるタイプが理想です。そのまま冷蔵庫で保存すれば、当日から翌日までを目安に安全に食べることができます。

目玉焼きは調理済みであっても、時間が経つにつれて水分が抜けたり、酸化が進んだりしてしまうため、なるべく早く食べ切るのが基本です。

また、容器に入れる前にラップで目玉焼きを包むと、乾燥や冷蔵庫内の臭い移りを防ぐことができます。

特に白身の部分は乾燥するとゴワゴワになりやすいため、密閉して保存することが食感のキープにもつながります。

もし目玉焼きの黄身が半熟の場合は、保存期間をさらに短めにしましょう。生に近い黄身は細菌が繁殖しやすく、時間が経つと食中毒の原因となる恐れがあります。

半熟の場合は、その日のうちに食べ切るくらいの意識で保存してください。

間違った保存方法に要注意

一方で、間違った保存方法にはリスクが伴います。たとえば、目玉焼きを調理後に冷蔵庫に入れず、常温で放置してしまうと、短時間でも細菌が増殖する可能性があります。

特に夏場や暖房の効いた室内では、ほんの1〜2時間でも傷むことがあります。

また、ラップや容器に入れずにそのまま保存してしまうと、乾燥だけでなく、他の食材のにおいが移ったり、見た目が悪くなったりします。

乾いた目玉焼きは食感が悪く、温め直しても美味しさを取り戻すのは難しいため、保存時のひと手間が仕上がりに直結すると考えておきましょう。

保存から温め直しまでが「ひとつの流れ」

目玉焼きを美味しく食べ直すためには、「保存→温め直し」までを一連の流れとして考えることが大切です。

正しく保存された目玉焼きは、再加熱の際にも失敗が少なく、風味も損なわれにくくなります。忙しい日々の中でも、ほんの数十秒の工夫で安全性と美味しさが大きく変わることを覚えておくと良いでしょう。

再加熱後の味や食感は変わる?【ちょっと気になる話】

再加熱で変わりやすい目玉焼きの特徴

目玉焼きは再加熱によって、どうしても風味や食感が変化してしまいます。特に変わりやすいのが黄身の状態です。

電子レンジを使って温め直すと、加熱のムラが出やすく、黄身が過加熱になる傾向があります。その結果、本来はとろりとした半熟だった黄身が、パサパサと乾いた口当たりになってしまうことがあります。

白身についても同様で、再加熱によって水分が抜けてしまい、もちもちとした柔らかい食感が損なわれやすくなります。

特に電子レンジでは短時間で急激に加熱されるため、白身の弾力が失われ、硬く感じられる場合があります。

また、目玉焼きの香ばしさも再加熱では失われがちです。焼きたての状態では、香ばしい焼き目や卵の香りが立っていますが、冷蔵保存後に電子レンジで温め直すと、その風味はほとんど残りません。

ただし、フライパンやトースターで再加熱すれば、焼き目をもう一度つけることができ、香ばしさをある程度取り戻すことができます。

風味を補っておいしく仕上げる工夫

再加熱後の味を少しでも良くしたいときは、風味を補う工夫を取り入れるのがおすすめです。たとえば、仕上げにバターを少量のせて再加熱するだけでも、卵のコクが増し、風味の物足りなさをカバーできます。フライパンでの再加熱時にバターを使えば、香りも立って一石二鳥です。

また、チーズをトッピングとして加えるのも有効です。トースターで再加熱する場合は、チーズを目玉焼きの上にのせて一緒に焼けば、チーズのとろみと塩気が加わり、再加熱とは思えないほどリッチな味わいになります。

さらに、塩やこしょうを軽く振り直すだけでも、味の輪郭がはっきりして、全体が引き締まった印象になります。温め直すことでどうしてもぼやけがちな風味に、再びアクセントを与える効果があります。

再加熱の影響を知って上手に活用を

目玉焼きは非常にシンプルな料理ですが、そのぶん再加熱による影響も受けやすい食材です。

ただし、変化を知ったうえで工夫すれば、保存した目玉焼きでも十分に美味しく食べることができます。手間を惜しまず、ちょっとしたアレンジを加えることで、再加熱後でも満足のいく仕上がりに近づけることができるでしょう。

目的別・おすすめの温め方まとめ

時短・簡単さを重視するなら「電子レンジ」

とにかく手早く温めたい、洗い物を増やしたくないという場面では、電子レンジが最も手軽な選択肢です。目玉焼きを耐熱皿に移し、ラップをかけて短時間で温めることができるため、忙しい朝や疲れているときに便利です。

ただし、黄身が破裂するリスクがあるため、楊枝で穴を開ける、加熱時間をこまめに調整するといった対策が必要です。手軽さと引き換えに、食感や風味は多少落ちる点を理解して使うとよいでしょう。

香りや風味を重視するなら「フライパン」

作りたてに近い味や香りを求めるなら、フライパンでの温め直しが最適です。弱火で蒸し焼きにすることで、白身はふっくらと、黄身も滑らかさを保ちながら温めることができます。

さらに、油やバターを使うことで香りが立ち、冷めた卵に再びおいしさが戻ります。少し手間はかかりますが、食感と風味のバランスがとれた再加熱法として、家庭でゆっくり食事をとる際におすすめです。

食感にアクセントをつけたいなら「トースター」

目玉焼きにカリッとした食感を加えたいなら、トースターの使用が効果的です。高温の熱風で焼き直すことで、白身の表面が軽く乾いて香ばしくなり、パリッとした歯ざわりが楽しめます。

食パンやホットサンドと一緒にする朝食メニューにもぴったりです。黄身を固めたくない場合は、加熱時間を短めに調整することが必要ですが、上手に焼ければ一味違う美味しさを引き出すことができます。

こんなときは温め直しより作り直しがおすすめ

半熟すぎる黄身は再加熱に不向き

目玉焼きの中でも特に黄身がとろとろの状態、いわゆる半熟以下の仕上がりのものは、再加熱に不向きです。

温め直す際に黄身が爆発しやすく、また中まで十分に温まらずに食中毒のリスクを伴うこともあります。さらに、せっかくの半熟感が加熱によって損なわれてしまうため、仕上がりに満足できないことが多いです。

このような状態の目玉焼きは、思い切って作り直す方が確実に安全で美味しく仕上がります。

長時間保存したものは安全面から作り直しを

目玉焼きは比較的傷みやすい食品であり、長時間経過したものはたとえ冷蔵保存していても風味が落ちていたり、見た目が悪くなっていたりすることがあります。

特に24時間以上経ったものや、保存方法に不安がある場合は、無理に再加熱して食べるのではなく、新しく作り直した方が安心です。食中毒のリスクを避ける意味でも、少しの手間を惜しまないことが大切です。

作り直しのメリットもある

目玉焼きは調理時間が短く、少しの手間で完成する料理です。時間に余裕があるときは、再加熱ではなく新たに作り直した方が、黄身のとろみや香ばしさ、食感すべてにおいて満足度が高まります。

ただし、冷蔵庫に保存してある目玉焼きを活用することで、朝食やお弁当作りの時間を短縮できるメリットもあるため、状況に応じて使い分けることがポイントです。

食材を無駄にせず、かつ美味しさと安全性を両立するためには、「作り直すべきタイミング」を見極めることが大切です。

お弁当に入れる場合の注意点【衛生&見た目キープのコツ】

食中毒を防ぐために「しっかり火を通す」

目玉焼きはお弁当の定番おかずとして人気がありますが、お弁当に入れる際には特に衛生面に気をつける必要があります。

まず大切なのは、黄身をしっかりと加熱しておくことです。半熟の黄身は見た目や食感に魅力がありますが、時間が経つと雑菌が繁殖しやすく、食中毒の原因となる可能性があります。

そのため、お弁当に使う目玉焼きは、黄身まで火の通った「固焼き」にしておくのが基本です。

特に気温が高くなる季節や、保冷剤を使わないお弁当では、完全に火を通すことが絶対条件です。加熱ムラがないよう、弱火でじっくり火を通すことで、見た目を崩さず、しっかりと安全性を確保できます。

粗熱をしっかり取ってから詰める

焼きたての目玉焼きをすぐに弁当箱に詰めると、容器の中に蒸気がこもってしまい、湿気が多くなることで雑菌が繁殖しやすくなります。さらに、他のおかずやごはんの風味にも影響を与え、味や食感が損なわれる原因にもなります。

そのため、目玉焼きを焼いた後はしっかりと粗熱を取ることが大切です。キッチンペーパーなどにのせて余分な水分を吸わせながら冷ますと、見た目もベタつかず、衛生的に詰めることができます。

完全に冷ましてから弁当箱に入れることで、食中毒のリスクをぐっと減らせます。

汁気対策にはカップを活用する

目玉焼きの白身からは、時間が経つとわずかながら水分が出てくることがあります。

これが他のおかずに触れると、味が混ざったり、べちゃっとした印象になったりすることがあります。そこでおすすめなのが、アルミカップやシリコンカップを使って仕切る方法です。

目玉焼きをカップに入れておけば、汁気が他の食材に移るのを防げるだけでなく、盛り付けが整い、見た目の印象も良くなります。シリコンカップは繰り返し使えるため、経済的にも便利です。

味付けと見た目に一工夫を加える

味の面では、目玉焼きそのままだと時間が経つにつれて風味が薄れがちです。

そのため、あらかじめ醤油やソースで軽く味付けをしておくと、冷めても美味しくいただけます。和風・洋風どちらにもアレンジできるので、お弁当のテーマに合わせて調整するとバリエーションが広がります。

また、見た目に工夫を加えることで、お弁当全体の印象がぐっと華やかになります。例えば、目玉焼きに軽く切り込みを入れてハート型に整えたり、ウインナーや野菜と一緒に盛り付けたりすると、彩りが加わって食欲をそそる仕上がりになります。

特に子ども向けのお弁当では、見た目のかわいさが食べるきっかけになることもあるため、ひと工夫する価値は十分にあります。

安全で見た目もきれいな「目玉焼き弁当」にするために

お弁当に目玉焼きを入れる際は、安全性を確保するための基本ルールと、見た目や味を保つための工夫がどちらも大切です。

ほんの少しの手間を加えるだけで、より美味しく、より安心して楽しめるお弁当になります。朝のひと工夫が、昼の満足感につながるのです。

目玉焼きは冷凍保存できる?【おすすめしません】

基本的に冷凍には不向きな目玉焼き

結論から言えば、目玉焼きの冷凍保存はおすすめできません。卵という素材自体が冷凍にあまり適しておらず、特に調理済みの目玉焼きは、解凍後の食感や味の劣化が著しいからです。

目玉焼きは本来、焼きたての温かさや、黄身のとろみ、白身のやわらかさを楽しむ料理です。しかし冷凍すると、それらの魅力がほとんど失われてしまいます。

特に繊細な口当たりや香ばしさが再現できないため、どうしても「作り置き感」が強くなり、満足度の低い仕上がりになってしまいます。

冷凍に向かない主な理由

冷凍保存した目玉焼きは、解凍することで白身の食感がゴムのように硬くなってしまうのが大きな問題です。弾力が強すぎて噛み切りにくくなり、口の中でまとまりにくい不快な食感になります。

また、黄身についても同様に問題があります。冷凍・解凍を経ることで水分が抜けやすくなり、パサパサとした質感になるほか、崩れやすく、元のしっとりした口当たりはほとんど感じられません。

さらに、風味自体も大きく損なわれます。特に目玉焼きならではの香ばしさや焼きたての香りは、冷凍によって完全に失われ、加熱しても戻ってくることはありません。

どうしても冷凍したい場合の対処法

とはいえ、どうしても目玉焼きを冷凍保存しなければならない場面もあるかもしれません。その場合は、できるだけ劣化を防ぐための工夫が必要です。

まず、目玉焼きは必ず完全に火を通した状態で冷凍してください。半熟やとろみのある黄身は冷凍に向かず、傷みやすさの原因にもなります。黄身が固まっていることで、解凍後の型崩れをある程度防ぐことができます。

保存する際は、1個ずつラップで丁寧に包み、空気が入らないようにしてからジッパーバッグなど密閉容器に入れて冷凍しましょう。冷凍焼けや他の食材のにおい移りを防ぐためにも、二重包装が安心です。

解凍する際は、自然解凍は避けてください。室温に戻すだけでは内部までしっかり加熱されず、食中毒の原因になる可能性があります。

解凍は電子レンジでの再加熱、またはフライパンでじっくりと火を通す方法が適しています。加熱時間は様子を見ながら調整し、中心までしっかり温まっていることを確認してください。

冷凍より作りたてを優先すべき理由

とはいえ、目玉焼きは手軽に作れる料理です。卵を割ってフライパンで焼くだけで、わずか数分で完成します。冷凍して保存する手間と、味や食感の大幅な劣化を考えると、冷凍するくらいなら毎回焼いた方が美味しくて安全です。

調理時間が短いからこそ、作りたての良さを最大限に活かすべき料理といえるでしょう。どうしても保存したい場合は冷蔵保存を基本とし、冷凍は「やむを得ないときの最終手段」として考えておくのが賢明です。

毎日の食事を美味しく楽しむためにも、目玉焼きはできるだけその場で焼くことをおすすめします。安全性と美味しさ、両方を守るために、冷凍には頼りすぎないことが大切です。

まとめ

シンプルだけど、毎日の食卓に欠かせない存在。それが目玉焼き。

一度冷めてしまったとしても、「温め直し方」や「保存方法」をほんの少し工夫するだけで、驚くほど美味しさを取り戻すことができます。

電子レンジの手軽さ、フライパンの風味、トースターの香ばしさ——それぞれの方法には個性があり、シーンや好みによって使い分けることで、再加熱でも満足のいく一皿が完成します。

さらに、お弁当に入れるときの衛生管理や、冷凍保存のリスクについても知っておけば、毎日の食事やお弁当作りがもっと安心で快適になるはずです。

目玉焼きは「焼いたら終わり」の料理ではありません。

ほんの少しの手間と知識で、“時間が経っても美味しい”一品に生まれ変わる。

そんな再発見を、ぜひ今日から日々の暮らしに取り入れてみてください。

冷めても、ちゃんと美味しい。そんな目玉焼きの魅力を、これからも楽しんでいきましょう。