「端面」と「断面」は見た目には似た言葉ですが、意味や使われ方は大きく異なります。

図面の作成や加工指示、あるいは理科の観察など、ものづくりや理系の場面では正確な用語の使い分けが必要不可欠です。

この記事では、端面と断面の違いや使われる場面、それぞれの英語表現、さらに誤用を防ぐための実践的なポイントまで詳しく解説します。

用語の正しい理解は、設計ミスの防止や製品品質の向上にもつながります。

端面と断面の違いとは?

端面とは

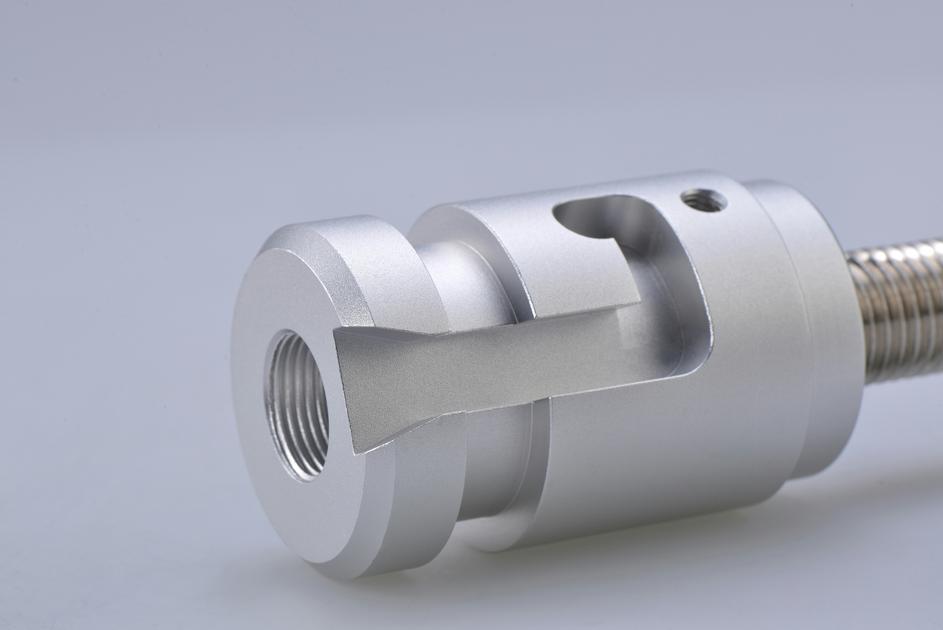

「端面(たんめん)」は、物体の最も端の部分、特に切断面や加工の終端部分を指します。建築や製造業において、端面の仕上がりは製品の品質に大きく影響します。

例えば、機械部品や構造材の組み立て精度や耐久性に関わり、精度の高い端面加工が施されることで、部品の組み付けや密着性が向上し、最終製品の品質が向上します。

断面とは

「断面」は、物体や構造物をある平面で切断した際に現れる切り口や、その切り口を示す図面のことを指します。

建築分野では、建物を垂直に切断して内部構造を示す図面を「断面図」と呼びます。

これにより、各階の高さ関係や天井高、屋根の勾配などが視覚的に理解できます。断面図は、建物の設計や施工において重要な役割を果たします。

端面と断面の違い

| 用語 | 定義 | 使用例 |

|---|---|---|

| 端面 | 物体の最も端の部分、切断面や加工の終端部分 | 機械部品の接合部、構造材の組み立て精度に関わる |

| 断面 | 物体や構造物をある平面で切断した際の切り口 | 建築物の内部構造を示す断面図 |

端面は物体の外側の面を指し、断面は物体を切断した際にできる面を指します。

建築設計では、端面は部材の端部処理や接合部の精度に関わり、断面は建物の内部構造や高さ関係を把握するために使用されます。

端面が使われる実例

機械加工

旋盤やフライス盤による端面加工は、部品の組み立て精度を確保するために非常に重要です。

エンジン部品やギアなどの高精度が求められる部品では、端面の平面度や垂直度がパフォーマンスに直結するため、細心の注意が払われます。

また、端面が他部品と直接接触する箇所では、摩耗を防ぐための研磨処理も必要となります。

図面作成

端面はしばしば寸法の基準点や公差管理の対象として使用されます。製品設計時には、端面に対する加工指示が記載され、寸法測定や位置決めの基準にもなります。

特に幾何公差が厳しい部品では、端面の品質が図面通りに維持されているかどうかが、製造プロセス全体の安定性を左右します。

品質管理

端面の平面度や表面粗さは、最終製品の性能や信頼性に大きな影響を与えます。

たとえば、シール部との接触面に凹凸があれば、気密性が損なわれる可能性があり、漏れや故障の原因になります。そのため、製造工程の最終段階での端面測定や検査は欠かせません。

定盤や三次元測定機、表面粗さ計などの精密測定機器が用いられ、ミクロン単位の精度で品質がチェックされます。

断面が使われる実例

建築設計

断面図は、建物の階高や柱・梁の配置、天井裏の設備スペースの確保状況などを正確に示すために用いられます。

これにより、設計者や施工業者は建築構造を視覚的に把握し、建設現場での作業計画や工程管理がスムーズに進められます。

また、複雑な空間構成や多層階構造を持つ建築物では、複数の断面図を描くことで、構造全体の整合性を検証することが可能となります。

地質調査

地層断面図は、地盤の強度や地下水の分布、断層の有無などを把握するために欠かせない資料です。

たとえば、ボーリング調査や電気探査などのデータをもとに作成される断面図は、基礎工事の設計や土壌改良の必要性を判断する重要な判断材料になります。

また、トンネル掘削やダム建設といった大規模土木工事では、安全な施工を行うために詳細な断面図が求められます。

科学実験

断面観察は、生物・化学・材料科学など多岐にわたる実験分野で活用されています。

たとえば、植物の茎や葉の断面を顕微鏡で観察することで、維管束の構造や細胞の配列、成長状態などを調査できます。

金属材料では、断面を研磨・エッチングして顕微鏡観察することで、結晶粒の大きさや不純物の分布、内部欠陥の有無などが評価され、品質管理や材料開発に役立ちます。

加工・測定の観点から見る端面の知識

加工方法

端面の加工には、旋盤加工、フライス加工、研削加工、さらにはレーザー加工やCNC制御による高精度な切削加工など、さまざまな方法があります。

素材の種類(金属、樹脂、セラミックなど)や、製品に求められる精度、表面状態に応じて最適な加工方法を選択することが重要です。

たとえば、耐熱性が求められる部品にはフライス加工が、超精密な面仕上げには超仕上げ研磨やラッピング加工が適用されます。

測定方法

端面の平面度を確認するには、定盤の上に部品を置き、ダイヤルゲージで測定するのが一般的です。

表面粗さについては、表面粗さ計を用いてRa(算術平均粗さ)やRz(最大高さ粗さ)を測定します。形状全体や複雑なプロファイルを確認する際は、非接触式の三次元測定機(3Dスキャナ)や光学式プロファイラが利用されることもあります。

さらに、温度や湿度の変化による寸法誤差を抑えるため、恒温室での測定が必要になる場合もあります。

品質評価

製造された端面の品質は、JIS規格やISO基準などに基づいて評価されます。

公差(寸法や形状の許容範囲)や表面粗さが基準を満たしていない場合、製品の組み立て精度や密閉性、耐久性に悪影響を及ぼします。

特に航空宇宙や医療機器分野では、数ミクロン単位での厳密な品質管理が求められるため、加工後の詳細な検査とトレーサビリティの確保が不可欠です。信頼性の高い製品づくりには、これらの測定・評価の積み重ねが欠かせません。

断面に関する専門知識

断面図の種類

断面図には、物体を完全に切断して内部を表示する「全断面図」、片側のみを切断して外観と内部を併せて示す「片断面図」、特定の一部のみを切断して表現する「部分断面図」の3種類があります。

これらは、設計目的や構造の複雑さに応じて使い分けられ、図面上の情報量と視認性のバランスを取るうえで重要です。

描き方

断面図を描く際には、まず切断線(カットライン)を明確に記し、切断方向を矢印で示す必要があります。切断された部分はハッチング(斜線)で表現し、材質に応じて斜線の角度や間隔を変えることで、素材の違いも可視化できます。

また、断面図内には必要に応じて寸法、注釈、記号などを追記し、図面を見る人が構造や機能を正確に理解できるようにします。CADソフトを活用すれば、こうした要素を自動的に生成することも可能です。

観察手法

断面を観察する際は、対象物の大きさや材質に応じた機器と前処理が重要です。

肉眼やルーペでの観察はマクロ的な視点で全体像を把握するのに適しており、細部を確認する際は実体顕微鏡や光学顕微鏡、さらに詳細な分析には走査電子顕微鏡(SEM)や透過電子顕微鏡(TEM)などが使われます。

前処理には研磨、染色、エッチングなどがあり、観察対象に応じて適切な方法を選択することが、正確な評価の鍵となります。

英語での言い換え表現

端面(End Face)

英語では「end face」「end surface」や、加工文脈では「facing surface」と表現されます。

たとえば「端面加工」は「end facing」や「face milling」と訳され、機械加工における接触面や基準面を意味します。

形状に応じて、「circular end face(円形の端面)」「square end face(角形の端面)」などと表現を変えることもできます。

断面(Cross Section)

断面に相当する英語表現には、「cross section」「section」「sectional view」などがあります。

構造設計では「longitudinal section(縦断面)」や「transverse section(横断面)」など、切断の方向によって異なる表現が使われます。

科学や工学の分野では、「thin section(薄片)」や「microsection(顕微鏡観察用の切片)」など、専門的な用語も用いられます。

補足用語:

- surface roughness(表面粗さ):端面や断面の仕上げ品質を示す重要な指標。

- flatness(平面度):端面の平滑性や加工精度の評価基準。

- section line(切断線)、cutting plane(切断面):断面図において、どの位置で切断されたかを示す図面記号。

- hatching(ハッチング):断面図で使用される斜線のパターン。素材や構造の違いを示す視覚的表現手法。

このような英語表現を正しく使うことで、海外との図面共有や設計指示においても誤解なくスムーズにコミュニケーションを図ることができます。

よくある間違いと正しい使い分けのポイント

図面作成時の注意点

端面は加工基準や寸法起点として実線で描かれるのに対し、断面は内部構造の把握を目的としてハッチング(斜線)で描写されます。

この二つの違いを理解し、図面上で適切に使い分けることは設計の基本です。端面が接合や測定の対象になる一方、断面は物体の内部情報を明確に伝える役割を果たすため、それぞれの役割を明確に意識しましょう。

よくある誤用例

端面の図にハッチングを描いてしまい、誤って断面として扱われるケースや、断面図にハッチングを描かず実線のみで表現してしまうミスが代表的です。

また、端面加工指示を断面に記載することで、実際の加工工程に混乱を招くこともあります。このような誤表現は、製造現場での誤解や品質不良につながる可能性があるため、図面作成者の丁寧なチェックが欠かせません。

正しい使い分けのコツ

端面は「外から見える物体の端」、断面は「物体を切ったときに現れる内部構造」という意識を常に持ちましょう。

また、図面作成時にはJISなどの製図規格を参照し、端面には寸法線や基準線を、断面には切断線とハッチングを適切に用いることで、図面の正確性が大きく向上します。

さらに、チーム内での図面レビューや共有の際には、端面と断面の描写が正しくなされているかを重点的に確認する習慣を取り入れるとよいでしょう。

まとめ

「端面」と「断面」は、たった一文字の違いながら、設計図面や加工現場、さらには科学的な観察の現場でもまったく異なる役割を持つ重要な用語です。

この記事を通して、それぞれの定義や使い方、実際の活用シーン、英語での表現までを具体的に解説してきました。

これまで曖昧だった「端面と断面の違い」がクリアになったことで、図面作成時のミスを防ぎ、製品精度の向上や円滑なチーム内コミュニケーションに役立てていただけるのではないでしょうか。

また、英語表現も含めた知識を持っておくことで、国際的なビジネスや技術的なやり取りの場面でも自信を持って対応できるようになります。

どんなに精巧な設計や優れたアイデアであっても、基本的な用語の誤解ひとつで品質に影響が出てしまうのがものづくりの世界です。

だからこそ、今回学んだ内容を自分の業務や学習にしっかりと落とし込み、日常の中で確実に使いこなしていくことが、よりよい成果につながる一歩になるはずです。

今後も図面や製造現場、あるいは研究や教育の場面で「端面」と「断面」に出会ったときには、この記事の内容を思い出し、正確で伝わる表現を心がけてみてください。知識は使ってこそ力になります。