「いろはにほへと」と聞いて、あなたはどんな印象を持ちますか?

一見すると平仮名の並びのようにも思えるこの言葉、実は「咎(とが)なくして死す」という隠れた意味があるとされ、一部では“呪いの歌”として怖がられることもあります。

もともと文字の学習に使われていた「いろは歌」が、なぜそんな印象を持たれるようになったのでしょうか?

本記事では、この謎めいた歌の起源と意味、さらに仏教との関係性や「怖い」とされる理由まで、詳しく解説します。

読み進めるうちに、いろは歌に込められた深い教えや魅力に気づくはずです。

いろは歌とは?その成り立ち

「いろは歌」の起源と構成

この詩は、平安時代に成立したとされ、作者は諸説ありますが、仏教僧「空海」や「最澄」とも言われています。

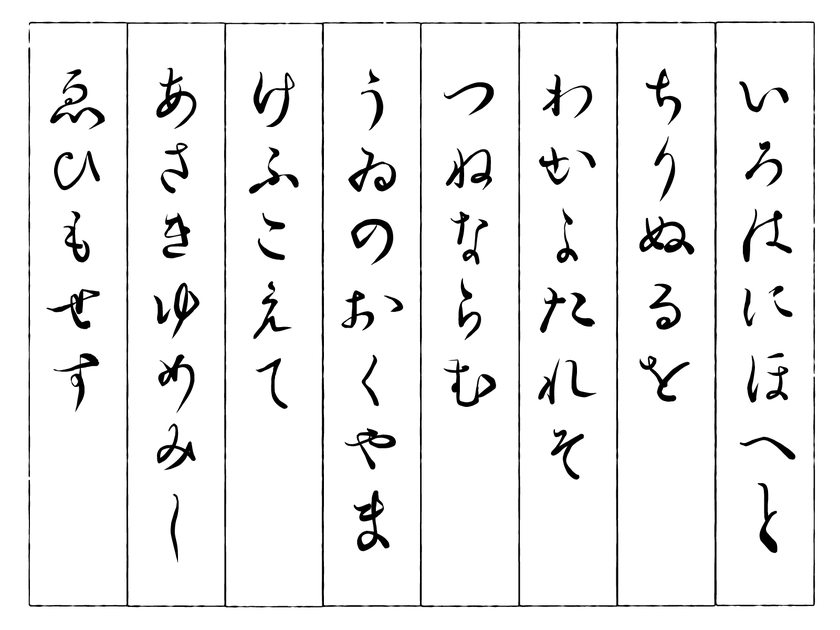

この詩は、ひらがな47文字すべてを一度ずつ使い、重複を避けて構成された特異な形式を持っています(※「ん」は含まれていません)。のちに「京」の文字を加え、48文字で使われることもありました。

いろは歌は単なる文字遊びではなく、深い意味を含んだ作品です。中でも注目されるのが、仏教的世界観である「諸行無常」の表現。これは、すべての物事は移り変わり、何ひとつとして永遠ではないという考え方です。

この思想は『涅槃経』に見られる「雪山偈(せつせんげ)」からの影響を受けていると考えられています。当時の人々にとって、いろは歌は人生や世の中を見つめ直すための哲学的・宗教的な詩でもありました。

歌詞に込められた哲学と「怖さ」の正体

仏教思想に基づくメッセージ

「いろはにほへと」は、単なる音の羅列ではなく、仏教の教えと密接に関わっています。

特に注目されるのが「諸行無常」という概念。この世のすべては形あるものはやがて朽ち、栄えるものもいつかは滅ぶという無常の思想が、この歌には織り込まれているのです。

冒頭の「いろはにほへと ちりぬるを」は、「どんなに美しいものも、いずれは散ってしまう」という意味を含みます。つまり、人生のはかなさを語り、あらゆるものの終わりを悟る教えを私たちに投げかけているのです。

仏教の「煩悩からの解放」を表現

いろは歌には、さらに仏教の根本的なテーマである「欲からの解放」も表れています。

たとえば「我が世誰ぞ常ならむ(わがよたれぞつねならん)」という一節は、この世がいかに儚く、永続するものはないことを語っています。

また、「浅き夢見じ 酔ひもせず」は、虚しい夢に惑わされず、現実を直視しようという意味を含んでおり、煩悩や執着から解放されることで真の悟りに近づくという仏教の教えを象徴しています。

なぜ「いろは歌」は恐れられるのか?

「咎無くて死す」とは?その意味を読み解く

一見穏やかに聞こえる「いろは歌」ですが、実は“ある暗号”が隠されているという説があり、その中でも有名なのが「咎無くて死す」というメッセージです。

これは、歌を特定の区切り方で解釈したときに導き出されるもので、たとえばいろは歌を七つの句に分け、それぞれの末尾の文字を繋げていくと「とかなくてしす」となります。これを漢字で表すと「咎無くて死す」となり、「罪がないのに命を落とす」という意味になります。

この暗号は江戸時代に注目され始め、人々はその背後に何らかの物語や恨み、あるいは冤罪で亡くなった人物の存在を感じ取り、「いろは歌」そのものに不気味な印象を抱くようになったのです。

呪いや恨みが込められた歌という説

「いろは歌」には、単なる仮名の練習用としての機能だけでなく、隠されたメッセージがあるという説が数多く存在します。

その中でも「咎無くて死す」というフレーズは、特定の人物の無念を象徴した“呪いの詩”であるとする考えも広まりました。

また、「いろは歌」の中には他にも暗号が仕込まれているとされる説もあり、たとえば「本を津の小女(つのこめ)」という隠された語句を読み取ると、「津に住む娘へこの書を届けよ」という遺言的な意味になるという解釈も存在します。

こうした“言葉遊び”や“隠された意味”が、「いろは歌はただの習字の歌ではない」というミステリアスな印象を今に残しているのです。

暗号としてのいろは歌と都市伝説

折句に秘められた暗号

いろは歌には「折句(おりく)」という特殊な技法が使われているという説があります。

これは文章の中の特定の文字や位置を拾い上げて読むことで、別の意味やメッセージを浮かび上がらせる方法です。

たとえば、いろは歌の各句の最後の文字を繋げることで生まれる「とかなくてしす」は、その代表的な折句とされており、「無実の罪で命を落とした人物の訴え」が込められていると信じられてきました。

このような解釈は、いろは歌が単なる文字列ではなく、“読む者に何かを訴えるメッセージ”であると捉えられていたことを示しています。

忠臣蔵と重なる「咎無くて死す」の世界観

「咎無くて死す」というフレーズは、江戸時代の文学や演劇にも影響を与えています。

先にも挙げましたが、代表的なのが、歌舞伎や浄瑠璃で有名な『仮名手本忠臣蔵』です。この物語は、主君が無実の罪で切腹を命じられ、それに憤った家臣たちが復讐を遂げるというストーリーで、いろは歌の隠し暗号とリンクしていると考えられています。

『仮名手本忠臣蔵』の登場人物である47人の浪士の数も、いろは歌の47文字と一致しており、作者が意図的にこの関連性を盛り込んだとも言われます。

このように、「いろは歌」は単なる文字遊びにとどまらず、後世の文学作品にも強い影響を与える存在として受け継がれてきたのです。

時を超えて愛される「いろは歌」の魅力

文学や伝統芸能との関わり

「いろは歌」は現代に至るまで、様々な芸術や文学作品に引用されてきました。その中でも特に有名なのが江戸時代に人気を博した『仮名手本忠臣蔵』です。

この作品は、歌のタイトルに「仮名手本」とあることからもわかるように、いろは歌を直接的にモチーフとしています。

浪士たちの人数を47人にしたのも、いろは歌の文字数に合わせた構成だと言われており、ストーリーの中には「無念の死に報いる」というテーマがしっかりと描かれています。

こうした形で「いろは歌」は物語に深みを与える要素としても活用されており、観る者に印象深い余韻を残します。

ひらがなの手習い歌としての教育的価値

「いろは歌」は、そのリズムの良さから口ずさみやすく、記憶にも残りやすい詩です。

七五調の構成は日本の伝統的な詩のリズムであり、「いろはにほへと ちりぬるを」という響きは現代の人々にとっても親しみやすいものです。

そのため、いろは歌は長らく文字教育にも使われてきました。特に江戸時代には、子どもがひらがなを覚えるための練習用テキストとして広く活用されていました。

当時の日本では、今のような五十音順が主流ではなく、「いろは順」が標準的な配列として使われていたのです。すべての文字が一度ずつ登場する構成ゆえ、学習効率がよく、教育現場でも重宝されたのでした。

このように、いろは歌は精神的な教訓を伝えるだけでなく、日本語教育における実用性も兼ね備えていたのです。

現代でも、日本語学習者向けの教材として取り上げられることがあり、その普遍的な価値は今なお健在です。

まとめ

「いろはにほへと」という一見シンプルな響きの中には、千年以上の歴史と深い哲学、そして時に人々を惹きつける“謎”が込められています。

平仮名の手習い歌として親しまれながらも、仏教の無常観を伝える教訓の詩であり、さらには「咎無くて死す」といった暗号的な解釈を生むほどの奥深さを持っています。

私たちが何気なく耳にするこの歌には、儚さと尊さ、そして言葉の美しさが凝縮されているのです。

ただの文字列としてではなく、一つの文化的遺産として改めて向き合ってみることで、いろは歌の新たな魅力に気づけたのではないでしょうか。

この記事を通して、あなたも「いろは歌」をもう一度見つめ直し、その背後に流れる日本の精神性や歴史の奥行きを感じていただけたなら嬉しく思います。